2024年度

女子美術大学美術館コレクション公開

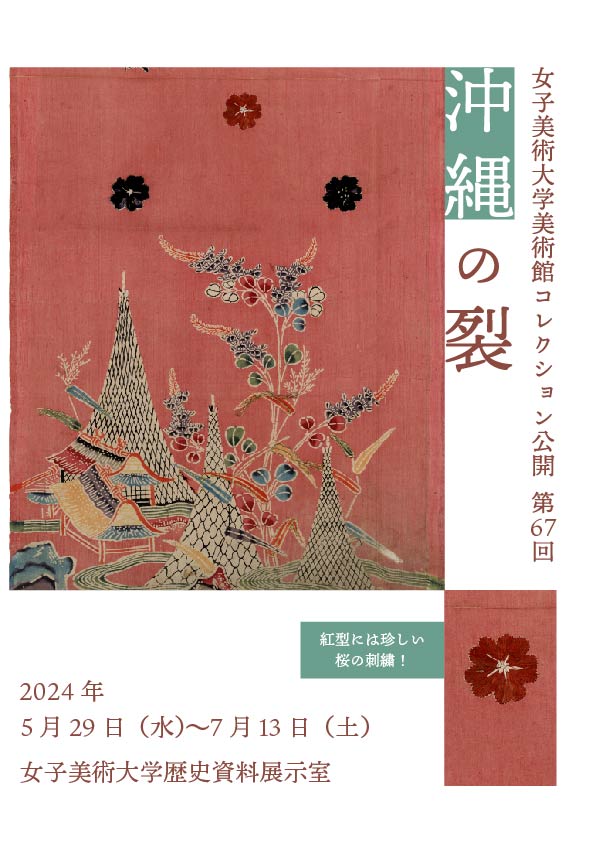

第67回『沖縄の裂』

2024年5月29日(水)〜7月13日(土)

作品点数:7点

「紅型」(びんがた)

沖縄には「紅型」という美しい染物があります。 赤や藍の色が強烈な印象を与えるのは、沖縄の日差しにも負けない染物を追い求めたからかもしれません。

技法的には型染と同じですが、文様も型染とは違う印象を与えます。

沖縄は琉球王国という王様のいる一つの国でした。中国と日本両方の文化が混在していますが、紅型に関しては日本の影響が反映されています。

紅型は日本の小袖文様の影響を受けているところもありますが、琉球独特の文様もあります。

紅型には鶴、尾長鳥、千鳥など鳥の文様も多く、実は着用者の階級(王族や貴族、庶民など)を示しているのではない

かと考えられています。鶴は階級の高い人々が着用した可能性が考えられます。

表紙は網干(あぼし)と民家、萩で、日本の小袖文様にみられるモチーフです。本来網干(漁網を干している文様)は海辺の風景として表現されますが、文様の解釈が一人歩きをして、琉球独自の表現になっています。桜が刺繍なのは紅型には珍しい作品です。

女子美術大学美術館コレクション公開

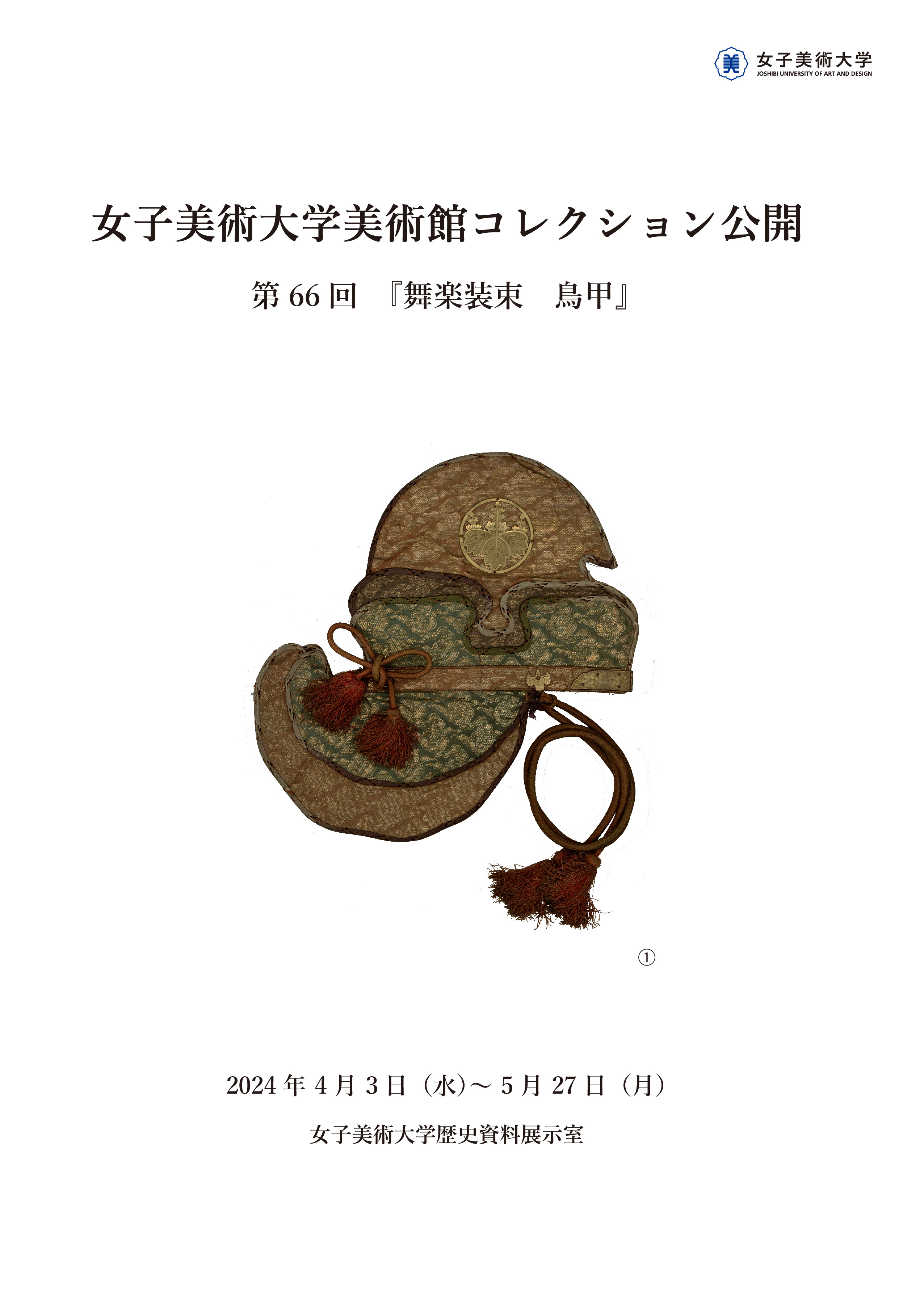

第66回『舞楽装束 鳥甲』

2024年4月3日(水)〜5月27日(月)

作品点数:4点

舞楽に用いられる装束の華やかさは、舞の種類が多様であることに起因するだけでなく、潤沢な時代の変遷による豊かさも要因としてあげられます。

装束は、大きく四つに大別されます。

①襲装束

②蛮絵装束

③裲襠装束

この三つに加え、子どもが舞に用いる④童装束が用意されています。

舞楽に用いられる装束は中国やベトナムの衣服に原型が求められます。これらが平安時代の狩衣や武官の衣服などの影響を受け、次第に和様の形式を整え、中世から近世にかけて定式を確立したと考えられています。

舞楽装束は、左方が赤系、右方が青または緑系を基調色とし、演目により袍の右袖を脱ぐ片肩袒と両袖を脱ぐ諸肩袒、袖を脱がない不袒があり、着用方法が異なります。赤大口の袴の上に表袴を穿き、下襲の上に袍を重ねて腹部を当帯で括ります。頭部には、鳥兜を被るものや巻纓冠と緌をつけるもの、面と牟子を合わせるものなど、多種に分かれます。当帯は金帯、銀帯、裲襠の縁と共布でできた帯、石帯と呼ばれる宝石の飾りをつけた革製の帯があり、これらは演目によって組合せが使い分けられます

本展では、頭部を彩る鳥甲をご紹介します。舞楽装束の絢爛豪華で珍貴の性格を備えた魅力の一部をお楽しみください。