電子工作を使ったアート作品の制作

インタラクティブアートやテクノロジーアート作品等を制作するには電子工作を応用することがひとつの良い方法です。

ここでは電子工作を使ったアート作品の制作を少しご紹介します。

始めに、この言葉を知っていますか?

サイバネティックス- Cybernetics

“Control and communication in the Animal and the Machine” by N. Wiener

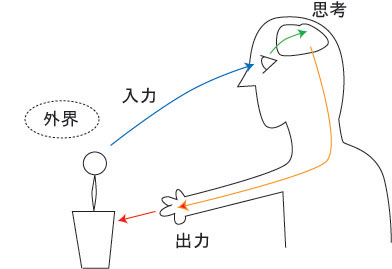

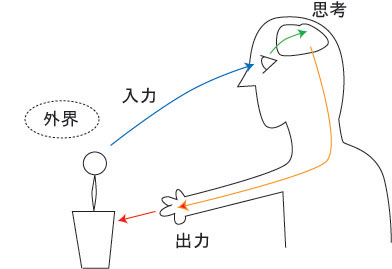

「生物が外界から情報を感覚器を通じて獲得し、大脳中枢で処理し、効果器、すなわち手足の筋肉系の行動になって再び外界に働きかける過程は、機械のシステムと同じ次元で議論できる。」

サイバースペースとかのサイバーもここから来ています。

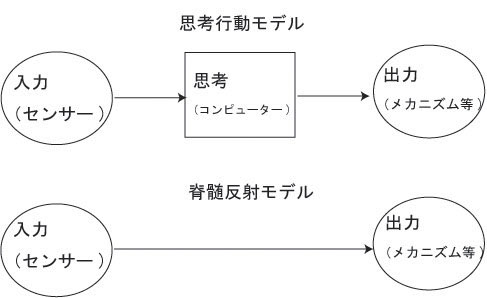

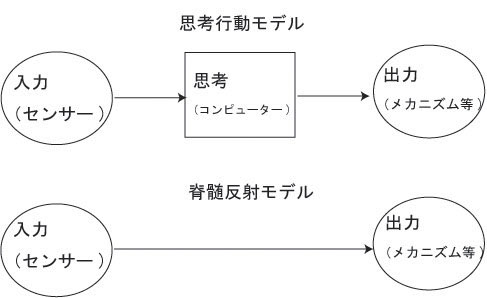

ロボットやインタラクティブ作品には次の二つのモデルがあると考えられます。

- モデル① --- 思考行動モデル

- モデル② --- 脊髄反射モデル

通常生物は外界をさまざまな感覚器で認知し、それを脳で処理してやるべき行動を決め、腕や足に伝えて動かします。

よく知られているように、突然目にゴミが飛んできた時などは脳で考えていては間に合わないので、脊髄反射のメカニズムが働いて脳を使わずにすぐさま瞬きするという反応が取られます。

インタラクティブ

インタラクティブ(inter-acitive)とは、

自分が変化することで相手が変化し、さらに自分が変化する 永遠のフィードバックだといえます。

人間 vs 人間、人間 vs 機械の他、機械 vs 機械 も考えられますね。

入力

主な入力デバイス(センサー)としては、次のような種類のものがあります。

| 明るさ | Cds、照度センサー |

| 紫外線 | UVセンサー |

| 赤外線 | 赤外線センサー、焦電センサー |

| 色 | ビデオカメラ、フォトリフレクタ等 |

| 音 | マイクロフォン、コンタクトマイク等 |

| 重量 | 重量計 |

| 圧力 | 圧力センサー |

| 曲げ | 曲げセンサー |

| 加速度 | 加速度センサー |

| 傾き | 傾きセンサー |

| 方位 | |

| 方向/位置 | マウス、電磁波を使うモーションキャプチャー等 |

| 振動 | 振動センサー |

| 距離 | 赤外線センサー、超音波センサー |

| 温度 | 温度センサー |

| 湿度 | 湿度センサー |

| ガス | ガス検知器 |

| 風速 | 風速計 |

| 酸性度 | PHセンサー |

| 糖度 | 糖度計 |

| 塩分 | 塩分計 |

| 水分 | 水分計 |

| 金属 | 金属探知機 |

| 電波 | 電波受信機 |

| 放射線 | ガイガー・ミュラー計数管 |

出力

主な外界に働きかけるメカニズム(アクチュエーター:駆動装置)としては次のような種類のものがあります。

| 光 | 電球、蛍光管、LED、モニター、等 |

| 音 | スピーカー、等 |

| 運動 | モーター、ソレノイド、バイオメタル、等 |

| 熱 | 電熱線 |

| 電波 | ラジオコントロール、マイクロウェーブ等の電波発生器 |

| 磁力 | 電磁石 |

| 電気 | 電池、電源 |

脊髄反射モデルの作品を制作する

|

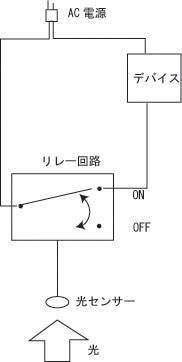

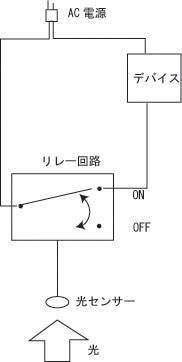

モデル②の作品制作には、自分で電子回路を設計して組み立ててもよいのですが、特に知識がない場合は既成のパーツ基板を利用するのが便利。

図のように基本的にはリレー回路であり、入力のセンサーと出力のデバイスを機能によっていろいろ置き換えます。また作品のアイデアとして脊髄反射モデルにあたると考えられる場合は、無理に後述のようなPCを接続する設計にする必要はないと思います。

|

ELEKIT 実用ユニットキット 電子工作ホビーキットを扱うEK JAPANより発売されています。

リレー使用時に注意すること!

- 誘導負荷 - 言葉は難しいが、AC機器をリレーを接続する場合、電流/電圧に注意しないと煙が出たり焼き切れたりすることがあります。

なんでもリレーにつなげられる訳ではないので、専門家に詳しく聞いてみることです。

電子工作を使用した作品例

出渕による電子回路を使ったり、インタラクティブアートな作品をいくつかご紹介します。

思考行動モデルの作品を制作する

|

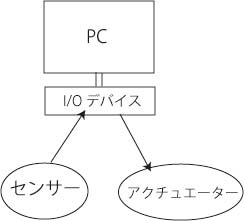

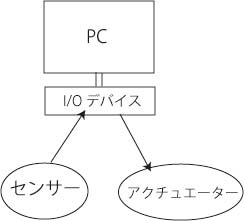

モデル①の作品制作には、頭脳としてのコンピューターを入出力デバイスに接続する必要があります。

このモデルを十分に生かすには、モデルの意味的にコンピューターの能力を十分に生かしたプログラミングを組むことだと思います。

逆に脊髄反射モデルですむ場合には無理にPCをつながずに、電子回路のみで実現することを考えたほうがよいでしょう。

あるいは、現実(リアルワールド)とコンピューター内(バーチャルワールド)の外と中を繋ぐという考え方に立つ作品ならば、

単純なプログラムでも意味はあるでしょう。

PCとI/Oデバイスを接続するには、近年PCが複雑になりすぎてかなり面倒です。

20年位前であれば、例えば、MSX2 と専用のI/O基板とBASICプログラムの組み合わせで比較的簡単にDCステッピングモーターをコントロールしたりすることができました。

一般に電子工作としてよく使われているものには、ワンチップマイクロプロセッサである、PIC (Peripheral Interface Controller:周辺機器接続制御用IC)というものがあります。

|

最近は、

PSoC(Programmable System on Chip)マイコンという便利な開発環境があります。

また噂の次のようなものが使えそうです。

GAINER

はIAMASのPDP(プログラマブル・デバイス・プロジェクト)の開発チームが中心になって開発した、フィジカルコンピューティングのための開発環境。

PSoCマイコンをアーティストが作品を作るのに使いやすくした便利なものです。

プログラミングには Flash/ActionScript、MAX/MSP Jitter、Processing[BETA]が使えます。

参考リンク

デジスタ

LEDを並べた3Dモニター等が紹介されている。

Modulobe

は、モジュールと呼ばれる部品を組み合わせて,仮想生物を簡単に作れる物理シミュレーション・システム。

小学生でも簡単におぼえて作品を作ることができるのは、ワークショップキットの王道と言えるであろう。

また、移動するロボット開発のシミュレーターとしても使えるかもしれない。

文化庁メディア芸術プラザ Technology for Media Arts

水面に波で絵を描く装置等が紹介されている。

MSX2 アスキー株式会社開発のキーボードだけしかない!(これが本体)、家庭用TVに接続して使うという画期的なマイコン。

当時の値段でも数万円だったと思う。長年、筆者の部屋の隅に埃をかぶってころがっていたが、部屋の掃除の際捨ててしまった…

今非常に後悔している。

PIC チップ自体は500~700円位で買える。

PCからPICにプログラムの書き込みを行って使用するので、PICを使った作品はプログラムが単純と考えるならば、この章で定義している脊髄反射モデル、

十分に複雑と考えるならば思考行動モデルであるといえよう。

PSoC 筆者も2年くらい前、加速度センサーを使おうと思って、Cypress社のPSoCマイコンの組み込まれた基板を購入してみました。

しかし、何やら七面倒くさくて引き出しにしまったままになっていました。

戻る

|

|